山梨県防災局を訪問し、山梨県の防災施策の現状等についてお話を伺った。

山梨県の防災上の焦点は、南海トラフ巨大地震、富士山噴火、豪雨・豪雪対処で、地形上の特性が、行政全般から防災施策にまで、如実に表れている。

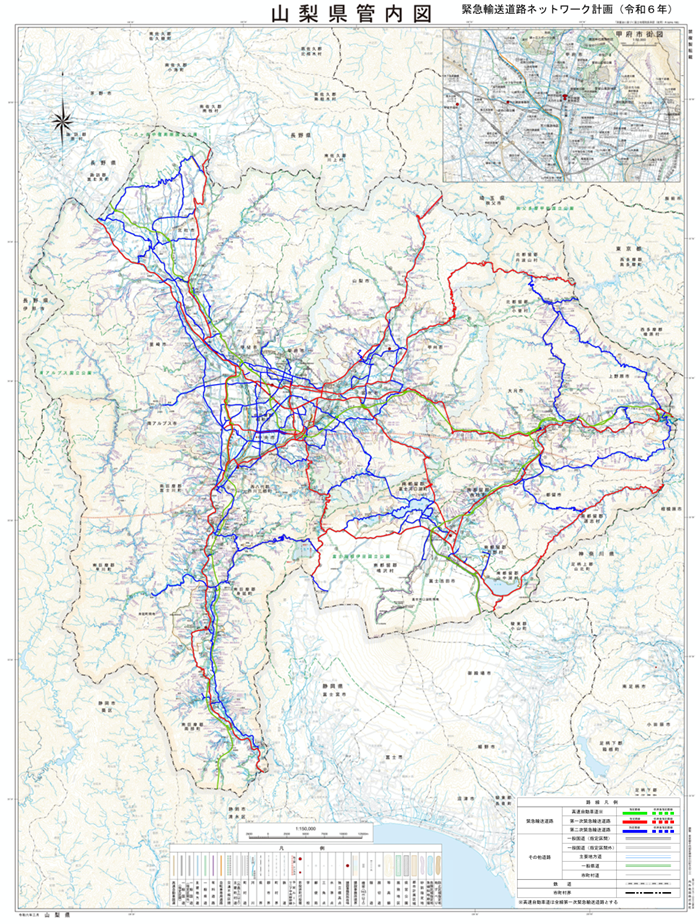

地震については特に、山梨県東部・富士五湖地域の活断層は震源となる恐れがあると考えられており、また富士川に沿って身延町及び南部町の地すべりの危険性があることなどから、災害対応上等からも域内の交通網の整備を重視している。

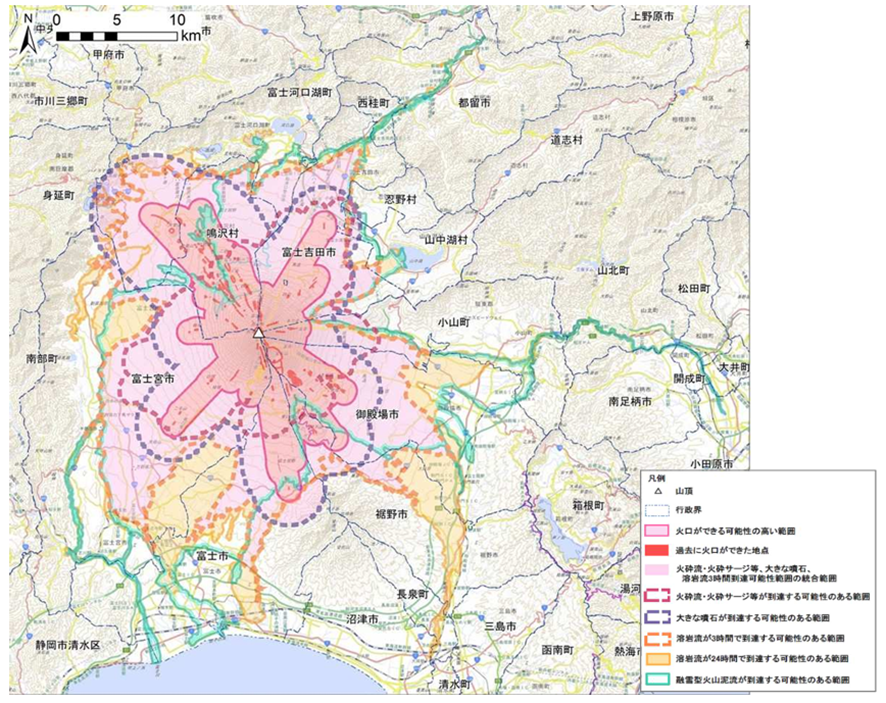

富士山の噴火対策については、現在、災害の地域性、関係機関及び基礎自治体との連携を重視して、富士吉田市に現地対策本部を置くこととしている。

火山噴火における微細な粉塵災害の特性から、情報通信網の確保、災害対策本部と現地対策本部との連携について憂慮されており、連携要領については今後の課題となっている模様。

溶岩流のシミュレーション動画が出されていますので、ご覧ください。

山梨県/「富士山噴火による溶岩流シミュレーション動画」を作成しました!

甲府盆地を除くと平地はきわめて少なく、県土の約8割が山地であり、盆地の周囲は山地に囲まれているため、区画性、地域の独立性が強く、災害の様相は基礎自治体ごとに相当異なっているため、防災意識についても大きく差異があり、基礎自治体との連携に腐心されている様子が伺えた。

山梨県の計画体系は整備途上であり、計画の体系化は特に重視されていないと感じた。

特に平成28年度に改訂された「山梨県危機管理基本方針」が特徴的で、予想される危機管理事態を列挙し、事態毎に対応の主管部局を定めている。列挙された危機管理事態に関して、県庁内を横断的に指揮して対応する態勢は考えられていない。

主管部局が明らかな事態であればよいのだろうが、県庁を上げて部局横断的に対応しなければならない危機管理事態をどのように考えるのかが課題になる。

富士山周辺の世界的な観光地として災害時のインバウンド対策については、目の前の重要課題として関心が高い。

今後、国土強靭化地域計画をアンブレラ計画として体系化して、各種計画の整合を図りそれに合わせて予算の執行計画を策定するようになれば、さらに防災施策が進むだろう。

東海地震、あるいは南海トラフ巨大地震等で東海道が富士川で分断された場合、山梨県の迂回ルートが日本の物流の命脈を握る重要性を持つことを考慮し、国と連携した国土強靭化の重施策として、緊急輸送道路ネットワークや物流中継の戦略拠点を整備する構想を進めることもあって良いのではないかと思った。