日本武尊が東征の際、妻の弟橘姫を偲び、嬬恋の地で「吾妻はや(わが妻よ)」と、三度嘆いたことから名付けられたとされる嬬恋村。

現在は、特産品の高原キャベツ、夏はリゾート地、冬はスキー場として、優雅な雰囲気の自然溢れる観光地として有名な嬬恋村ですが、そこには浅間山と向き合った自然との闘いの歴史があります。

万座鹿沢口駅から南へ車で5分ほどのところにある、嬬恋郷土資料館と鎌原観音堂。 この観音堂は大同元年(806)創建と伝えられ、現存する萱葺きのお堂は、正徳3年(1713)に名主、鎌原市左衛門によって建立されたもの。 天明3年(1783)8月5日午前11時、浅間山から突如の火砕流が噴出。大量の土石流と化した「浅間押し」により、窪地の村は5mもの土石に埋め尽くされ、鎌原村全118戸が流失、馬165頭全て、人口570人のうち死者477人を失い、鎌原観音堂を駆け上ることができた者とたまたま村外に出ていた者93人だけが奇跡的に生き残りました。

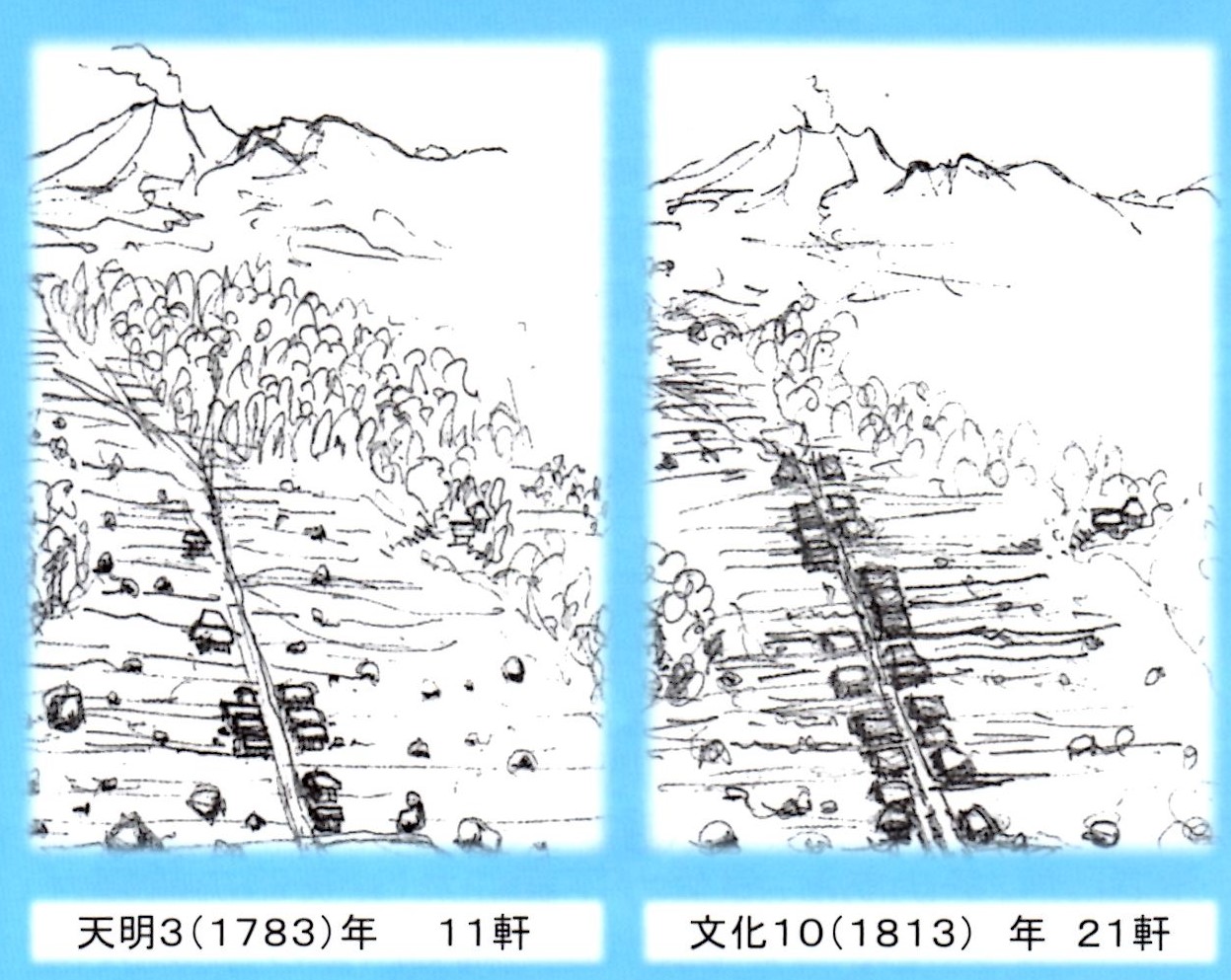

生き残った93人は、命は助かったものの、田畑、家屋はもちろん、家族までも一瞬に失って気が狂ったようになり、離散する運命にあったところ、これを押しとどめたのが、近隣の有力百姓である大笹村の名主黒岩長左衛門、干俣村の千川小兵衛、大戸村の加部安左衛門らでありました。三人の世話役は、今までの身分や血筋を取り払い、「骨肉の一族」となる約束をさせることから始めました。 10月24日には7組、12月23日には3組の祝言を挙げさせ、新たな家族を作らせました。被災を逃れた土地は、生存者93名に均等配分され、家屋の再建では、幕府の金850両余の支出により、翌天明4年1月には、11軒を新築しました。それが30年後には21軒になり、復興には約100年かかりました。

幕府の復興対策責任者であった根岸九郎左衛門の随筆『耳袋』に、次のような記述があります。

『当時の百姓たちは家筋とか素性とか言ったことに大変こだわり、相手に応じて挨拶の仕方などに差別があった。たとえば、現在は金持ちでも、古くから由緒ある有力者でなければ、座敷にも上げないと言ったことがあった。 噴火の被災者たちを収容する建物を建てた当初、3人の者たちはこの点に配慮して、「このような大災害に遭っても生き残った93人は、互いに血のつながった一族だと思わなければいけない」と言って、生存者たちに親族の誓いをさせて、家筋や素性の差を取り払った。 その後、追々家屋も再建されたので、3人は93人の中で、夫を亡くした妻と妻を亡くした夫を再婚させ、また子を亡くした老人に親を亡くした子を養子として養わせるなどして、93人全員を実際に一族としてまとめ直し、その門出を酒、肴を贈って祝った。 まことに、非常時における有力百姓の対応の仕方は興味深い。』

このようなかたちでの家族の再構成は江戸時代においても異例のことであり、非常事態に際してギリギリのところで発案された民衆の知恵の発露だったといえるでしょう。 また、江戸幕府(行政当局)と地域リーダー(長左衛門、小兵衛、安左衛門)と村(鎌原村で生き残った人々)が役割を分担しつつ復興を進めたことの重要性は、今も昔も基本的に変わっていない教訓です。

ちなみに、このときの浅間山の噴火による火山灰は、関東一円を覆って、昼間でも夜のように明かりをつけなければならないような暗さとなり、その後の気候不順による天明の大飢饉につながっていきます。

(嬬恋郷土資料館資料等から)