熊野三山は、日本の自然信仰の象徴、古代から信仰の対象となっている霊的存在。人類にとって、その精神性や普遍的な価値が認められて、世界遺産となっている。

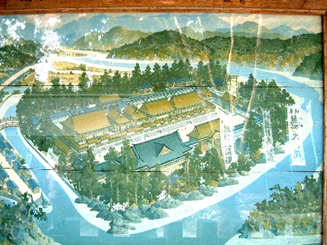

中州にある大斎原(おおゆのはら)。中州に神が舞い降りたのは、熊野川の水で常に浄化されている聖域だからだという。

明治22年(1889年)8月、神さまが大水害にあって流されたとは如何なものかと思っていたが、山林の伐採が急激に行われたことにより山林の保水力が失われ、大規模な洪水が引き起こされたというから、人災だったのかもしれない。

しかし、わずか1年8か月で移設、再建し、その後も大斎原には多くの方々がお参りしているというのは、まさに「甦り」。

災害は、決して悪いことばかりではないと、教えているのかもしれない。

熊野と言えば、三本足の導きの神、八咫烏(ヤタガラス)。

熊野三山で違う形をしているのは、意味があるに違いない。

なぎの枝をくわえているのは、前世の罪を浄める速玉大社。なぎの葉は、前世の罪障の象徴ではないかと、想像力を逞しくする。

現世の縁を結ぶ那智大社の見返り姿のヤタガラスからは、過去を振り返りながら歩む人の姿を思う。

本宮大社の羽根を広げているヤタガラスは、来世に大きく翔び立とうとしているように見えてくる。

過去の災害の教訓を生かし、目の前の災害を乗り越えて目標を達成し、将来への発展の礎を築いていこうという災害防止研究所のコンセプトにぴったりと合う。

全国にある7500か所の熊野大社のうち、本宮大社が6割を占めているのは、貪欲に来世までの安寧を願う、人の本性の現われか。

その意欲や希望は、失いたくないものだ。

大自然の下、老若男女、身分、立場、貴賤、宗教、国や民族などの違いを超え、総ての人々が等しく清々しさを感じ、安寧を祈る場があることは、誠に有難いことだ。