Ⅱ 日本の災害対応体制

自警的な発想から出発し、地域の治安維持機能として役所(消防署)、それを補う形で消防団を整備することにより発展してきた消防は、戦後の昭和時代に骨格が固まった。

地方自治法に基づいて市町村長が防災活動の第一次責任者となったのだが、平成時代以降、対処しなければならない災害の規模と様相は、自治体消防の責務の域を超えるものになっていった。

阪神淡路大震災当時はまだ、広域から市町村消防を集めて対処すれば事足りるのではないかと考えていたが、東日本大震災では予想を超える対応を求められた。

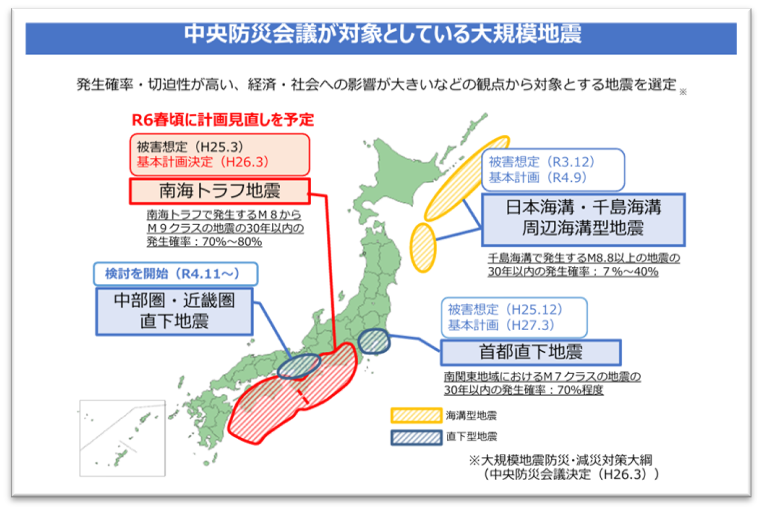

さらに南海トラフ巨大地震で想定される被害規模を考えた場合、もはや大災害ではなく、国家的な危機事態だと認識すべきだと考えられるようになった。

一方、市町村消防を基幹として、広域での応援で対処する考え方では解決できないさまざまな問題が明らかになっている。

一つは、市町村の災害対策本部の指揮能力の課題。

消防が全国から集めて被災市町村を応援するのだが、市町村消防とは言いながら、市町村には実働部隊指揮の実態がない。災害対策本部を立ち上げても、市町村は消防本部の指揮権を持ってないのだから、全国からの消防の応援を受け入れる素地がない。実働部隊を指揮する権限も素地もない市町村が、災害時に全国から応援に駆け付ける部隊を受け入れて指揮できるはずもない。

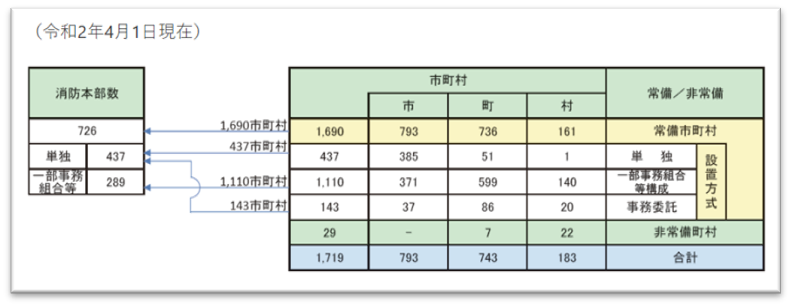

さらに言えば、全国に約1,700の市町村のうち単独で消防本部を持っている自治体は約440市町村に過ぎない。組合消防があるので消防本部数は約700になるが、約1,000市町村は消防本部との連携に慣れていない。

一つは、応援を受け入れる消防本部の指揮能力の問題。

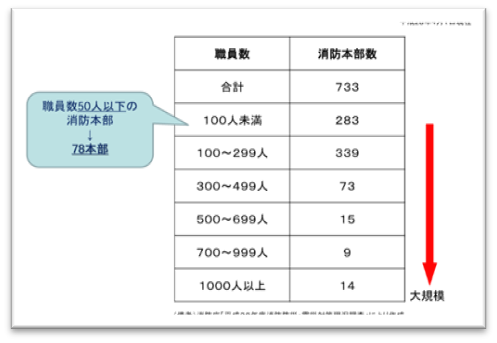

消防本部に応援を受け入れる能力があって、市町村の災害対策本部を補佐できるのであれば良いのだが、それも期待できない。市町村長が管理する消防本部は、全国平均では約200人規模の小さな組織であるし、機能別の小さな組織の集合体で編成されているから、大部隊を指揮統制する経験もノウハウも多くの部隊を指揮するための情報能力もない。

PowerPoint Presentation

さらに一つ。

市町村消防は行政区域内での活動を前提としているから、全国規模で移動する機動力や独立的に行動できる兵站能力がない。現在の市町村消防でこの機能を養うことは不可能に近い。根本的に組織機能が異なってくる。

自衛隊でさえ、全国的、国際的な大部隊運用能力を教育訓練するのは難しい。

それは大部隊運用を任務とする組織があって、長年の部隊運用の経験から学んだ教訓を忘れないように教育訓練を重ね、諸外国から情報を収集して学び、状況に応じたシミュレーションを繰り返すことによってノウハウを蓄積している。

市町村消防に学ばせればよいと考えること自体に問題がある。現場は拒否できないから、シワ寄せが次第に大きくなる。

また、1995年に起きた地下鉄サリン事件という化学剤による都市テロを自衛隊が出動すべき治安維持事態だとはとらえずに、平時に起こる犯罪(人為災害)だと考えれば、やはり消防が第一義的責任を持つことになる。

仮に消防が第一義的責任をもって対処する場合でも、国家的な危機事態になり得ることを想定しつつ対処しなくてはならない重大事案だということは間違いない。

さらに、武力攻撃事態等における国民保護に関する対応もある。

消防庁は、武力攻撃事態等における安否情報収集・提供システムを運用しているが、武力攻撃や弾道弾の飛翔に関する情報は何も持っておらず、ただ情報伝達はするのだが情報そのものには何の責任も持つことができない。

日本国として対処すべき危機的事態に災害対策基本法と地方自治法に基づいて、市町村消防を管理することを主任務とする消防庁に第一義的責任を負わせている、国の危機管理への対応システムの問題だと思う。

国は「防災活動の第一次責任者」である消防の指揮権を持っていないし、すべての災害に対して「自治体消防」の枠組みで対応することとなっているため、国としての対応も省庁ごとに被災自治体への応援として行われる。

災害対策基本法を制定した当時に想定した、災害の規模や内容をはるかに超えた災害に市町村消防をもって対処させることに無理がある。

国の存亡を問われる危機的な事態への対処の責任を見直して、国家的な危機管理事態に対して、国が主体的に対処していることを明確に示すことが必要だ。