2 災害対策基本法に定める防災の組織と業務について

防災に関する組織は、常設ではない。必要に応じて設置される。

国と都道府県と市町村の災害対策本部の間に指揮関係はなく、それぞれのレベルでの調整機関としての役割を果たす。

災害対策基本法は、市町村に災害対応の第一義的役割を与えたが、即応性・実効性のある組織は担保されていない。

(1) 特性

災害対策基本法で定められている防災に関する組織は常設組織ではない。災害現場で応急対策を実施する地方公共団体に対しては、国に準じた組織を示している。

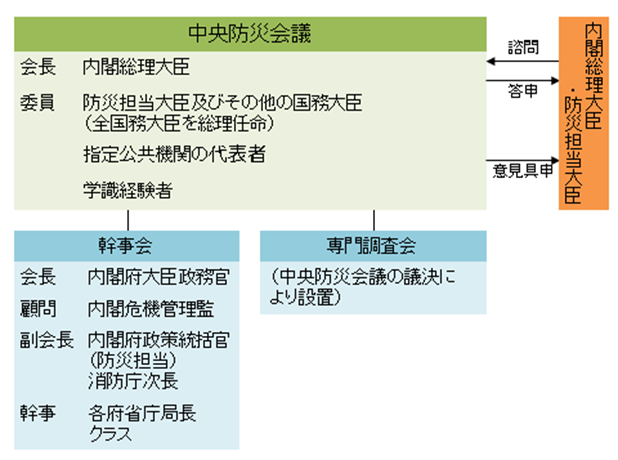

我が国の防災組織の中核となる中央防災会議[1]は、国と都道府県と市町村の三者が連携するための基本となる考え方を記した防災基本計画を作成し、関係機関(省庁、地方公共団体等)に対する協力要求と勧告[2]によって、計画の実施を推進する。

中央防災会議では、次の事項を決定する。

- 防災の基本方針

- 防災に関する施策の総合調整で重要なもの

- 一時的に必要とする緊急措置の大綱

- 災害緊急事態の布告

- その他

都道府県、市町村は、地方防災会議[3]を設置し、中央防災会議が作成した防災基本計画に基づいて、地域防災計画を策定する。この計画が、関係機関が連携して災害に対応するための調整の基礎になる。

災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合、都道府県知事、市町村長は、災害対策本部を設置する。災害対策本部は災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、当該方針にしたがって災害応急対策を実施する。内閣総理大臣は、必要に応じ、特定災害対策本部、非常災害対策本部、または緊急災害対策本部を設けることができる[4]。

災害対策本部は災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、当該方針にしたがって災害応急対策を実施する。災害対策本部が実施するのは、市町村も都道府県も国も同じく、方針の作成と、関係機関が実施する災害応急対策の調整であり、実施は関係機関に任される。

災害時においても、被災市町村がほぼ完全に機能を発揮できることを前提にしている。

災害への対応は、災害対策本部が示した方針に基づいて、被災市町村を応援する(市町村第一主義)ために、国を挙げて関係機関の行動を調整して実施される。あくまで主体は市町村だ。

計画作成でも調整し、災害対応でも調整して業務を実施する。

(2) 問題点

第一に、防災上の重要な役割を果たす防災会議と災害対策本部はいずれも常設機関ではない。しかも調整機関であるため、災害対策本部の即応能力に欠ける。

即応性に欠ける最大の理由は、災害が起きてからの職員の召集の問題だ。

常設組織ではないので、関係規則に精通し、情報を収集・処理し、関係機関との連携を取って災害対策本部長を補佐できる危機管理の専門家を育てられない。

情報を収集しようとしても、常設組織でもなく災害の応急活動での指揮統制権を持たない災害対策本部に、関係機関が優先的に情報を提供することはない。基盤となるデータの整備が不十分で、大量に入ってくる情報の処理技術もない。

国がなすべき業務と地方公共団体がなすべき業務は異なるのだが、災害現場で応急対策を実施する地方公共団体に対して、国に準じて組織等を示している。

市町村に災害対応の一義的役割を与えたにもかかわらず、市町村の防災組織と業務は当該市町村に任されたままで、担保されていない。

第二に、指揮をするという概念がなく、応急対策の結果に責任を持つ者がいない。

災害発生直後から実施される人命の救助・復旧・被害拡大防止のための一連の応急対策は、被災市町村とそれを応援する国・都道府県・関係機関が速やかに実施する責務があると示されている[5]のだが、誰にも指揮権はない。その最たる例が、政府が緊急災害対策本部を設置した際で、本部長である内閣総理大臣でさえ「権限行使について調整」するという権限しかない[6]。

全員野球の総力戦を唱えているが、監督は指定されていない。

第三に、被災市町村が機能を発揮できて応急対策を指揮できること、万が一の場合にも、都道府県が補完できることを前提にしている。

第四に、実態として、都道府県及び市町村の災害対策本部に、国の総力を挙げて災害の応急対策を実施する関係機関を総合調整する能力はない。

政府であっても、関係省庁間の調整は難しくて苦労しているのが現状だ。

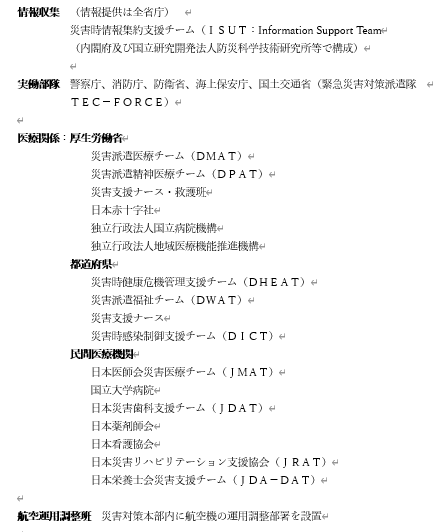

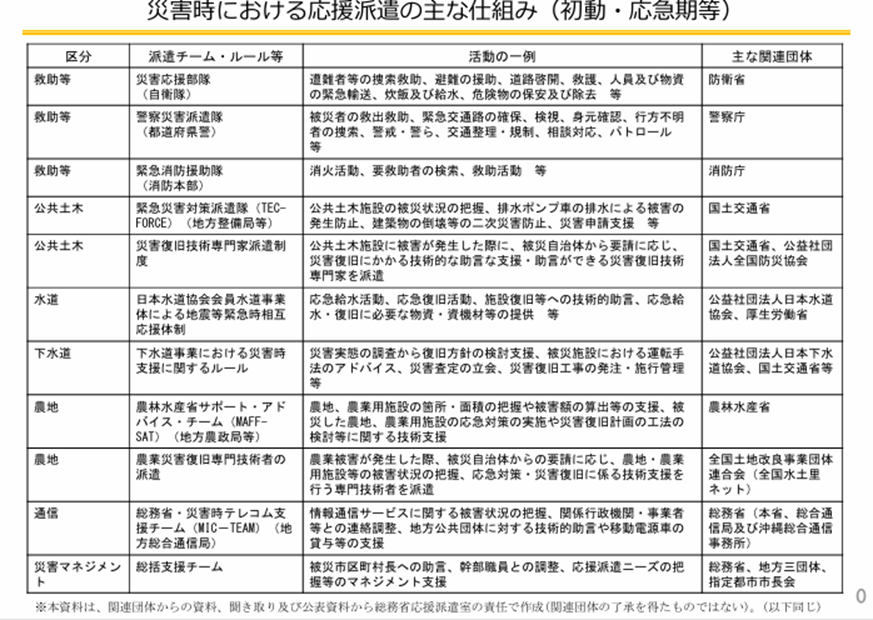

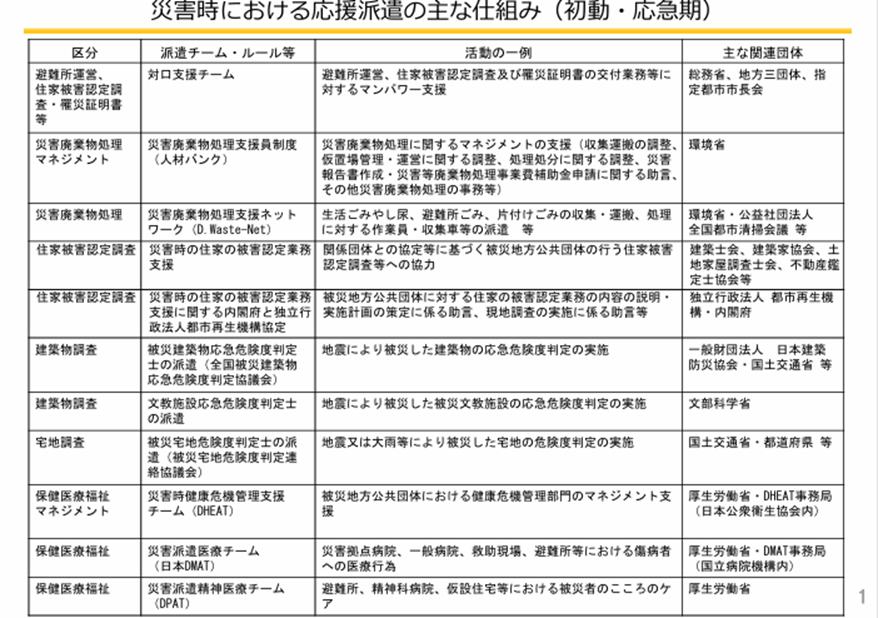

関係機関は関係機関から多種多様な応援部隊が差し出され[1]、派遣元の組織の指揮下で活動するため、組織間での齟齬が生じたり、活動効率が悪くなったりする可能性がある。

応急対策活動の主要な担い手である自衛隊、消防、警察の例を挙げれば、一元化した指揮統制下、災害派遣に専念するのは自衛隊だけしかない。消防の応援は市町村消防から、警察の応援は都道府県警から差し出される混成部隊で、それを臨時編成の指揮機関がまとめて運用することになる。消防も警察も、応援部隊はそれぞれの事情で逐次に交代するのが常である。

これらの諸問題は、法律に基づいて作られた制度に因るもので、制度そのものを根本的に見直さなければ、解決することは難しい。

災害の大きさや特性によって生じるものでも俗人的なものでもない。訓練によって解決することにも限界がある。

余談になるが、大学等に多くの災害や情報の研究者はいるが、研究者は危機管理や情報管理(収集努力の指向、収集、分析、評価)の実務の専門家とは異なる。

日本で危機管理、情報管理の専門家が育たない最大の理由は、指揮官たる責任者がいないこと。そして、それを補佐する危機管理や情報等の実務者の働き場所がないこと。つまり、組織の在り方にあるのではないか。

危機管理や情報管理の現業に携わる実務の専門家を育てることは極めて意義のあることだと思う。

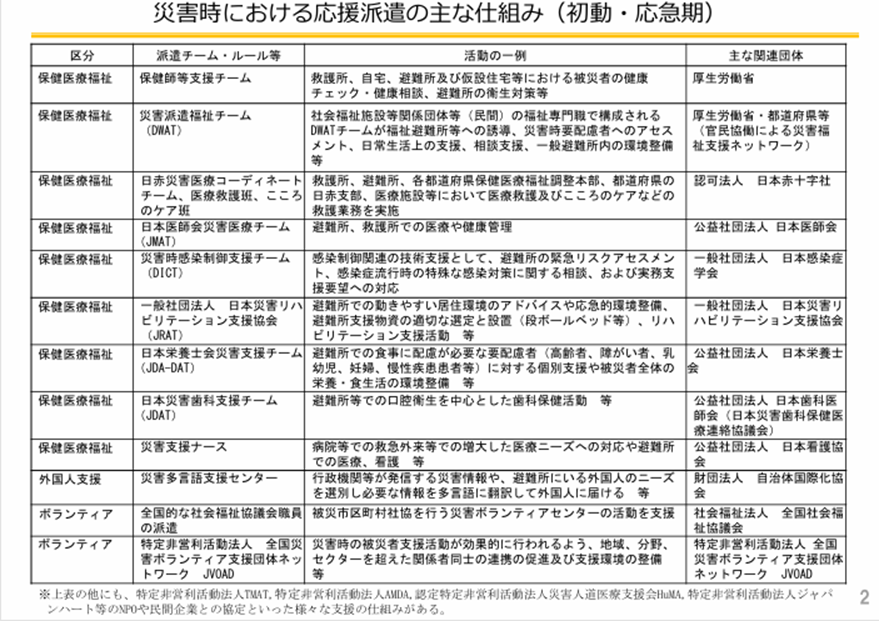

(3) 各省庁等から派遣される応急対策部隊等

ア 防災基本計画から

イ 総務省資料「災害時における応援派遣の主な仕組み(初動・応急期等)」から 000968285.pdf

この資料の最初のページの但し書に「※本資料は、関連団体からの資料、聞き取り及び公表資料から総務省応援派遣室の責任で作成(関連団体の了承を得たものではない)。(以下同じ)」とあり、さらに最後のページに「※上表の他にも、特定非営利活動法人TMAT,特定非営利活動法人AMDA,認定特定非営利活動法人災害人道医療支援会HuMA,特定非営利活動法人ジャパンハート等のNPOや民間企業との協定といった様々な支援の仕組みがある。」と記していることからも分るように、総務省であっても関係機関を把握することが難しい。

[1] 総務省資料 000968285.pdf

[1] 第二章防災に関する組織 第一節中央防災会議

[2] 第十三条

[3] 第二章防災に関する組織 第二節地方防災会議

[4] 第二章防災に関する組織 第三節特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部

[5] 内閣府資料:災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の概要

[6] 第二十八条の六

[7] 総務省資料 000968285.pdf