3 国・都道府県・市町村の災害対策本部の役割と特性

(1) 特性

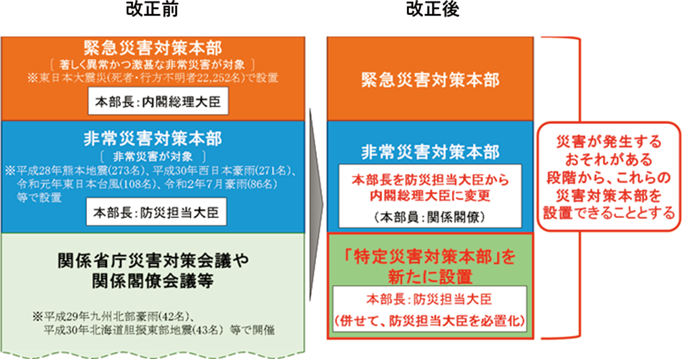

国・都道府県・市町村に災害対策本部を設けた場合にも、指揮命令系統はない。緊急災害対策本部を設置(例:東日本大震災時)した場合、国がより強い調整権限を持つが、相互の指揮関係はなく、調整と連携の関係に変わりはない。

国・都道府県・市町村の災害対策本部の主要な役割は、以下の通りで、平時の職務権限に基づいて決められている。

ア 国の災害対策本部

設置:特に大規模な災害(例:東日本大震災級)の場合、内閣総理大臣の判断で設置[1]

役割:災害応急対策の実施(総合調整)

- 関係省庁間の調整(国土交通省・総務省・防衛省・消防庁など)

- 都道府県への支援要請や調整

- 自衛隊派遣の決定

- 特別財政措置(補助金・交付税)などの支援

イ 都道府県の災害対策本部

設置:災害が発生し、または恐れのある場合

役割:災害予防及び災害応急対策の実施(調整)

- 国(政府)との調整

- 県警・教育委員会への指示

- 自衛隊への災害派遣要請

- 県内の医療機関・インフラ復旧の統括

- 広域避難所の調整・支援

- 市町村が対応困難な場合の補完的な支援(物資供給・人員派遣など)

ウ 市町村の災害対策本部

設置:災害が発生し、または恐れのある場合

役割:災害予防及び災害応急対策の実施

- 住民の避難・誘導、避難所の開設・運営

- 要援護者(高齢者・障がい者など)の支援

- 物資等の輸送、供給

- 自主防災組織(町内会・自治会)への指示

- 消防、教育委員会への指示

- ライフライン復旧の初動対応

- 応援要請

(2) 問題点

第一に、災害対策本部を立ち上げたとしても、国・都道府県・市町村が調整関係になっているため、意思決定が遅れることがある。

例: 2011年の東日本大震災では、国・都道府県・市町村間の調整が混乱し、物資輸送が滞った。

第二に、市町村が壊滅的な被害を受けた場合、災害対策本部を立ち上げることが困難となり、都道府県及び国との調整ができなくなり、初動対応に遅れが生じる。

例: 1995年の阪神・淡路大震災では、神戸市が大規模被害を受け、初動対応が遅れた。また兵庫県庁も一時的に機能不全に陥り、国が支援した。 2011年の東日本大震災では、岩手県陸前高田市などの市町村役場が壊滅し、国と県が支援した。

国や都道府県の指揮権限、特に市町村の機能が喪失した際の指揮権限について明確に示すことが必要だ。

また実態として、市町村長の防災に対する意識の違いによって、平時の災害予防に関する施策への取組み、防災施策の進捗度や徹底の程度に大きなバラツキがあるのが現実だ。それとともに、災害対策本部の活動の成否は、市町村長の災害対応の第一義的責任者としての指導力と本部員の訓練練度によって決まる。

市町村長が指揮する場合、都道府県知事が指揮する場合、そして内閣総理大臣が指揮する場合に共通して、災害対策本部長の指揮官としての責任は明記すべきだ。

[1] 緊急災害対策本部設置法

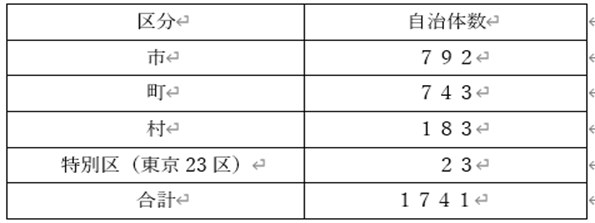

(3) 参考:基礎自治体の概要

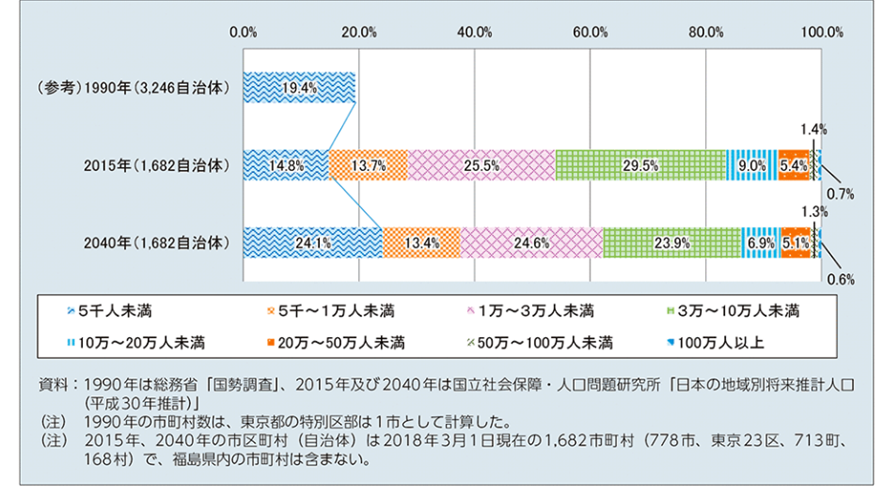

市町村の数と規模のばらつきをみると、災害対応の第一義的役割を与えた市町村を一律に扱うことができないこと、市町村が関係機関を調整することが難しいこと、そして制度を実効性あるものにするには、より一層のきめ細かな配慮が必要であることが分かる。

ア 市町村の人口規模別の分布

2015年現在、1万人未満の基礎自治体は約29%、3万人未満は約53%。

2040年には、1万人未満の基礎自治体は約38%、3万人未満は約63%になる。

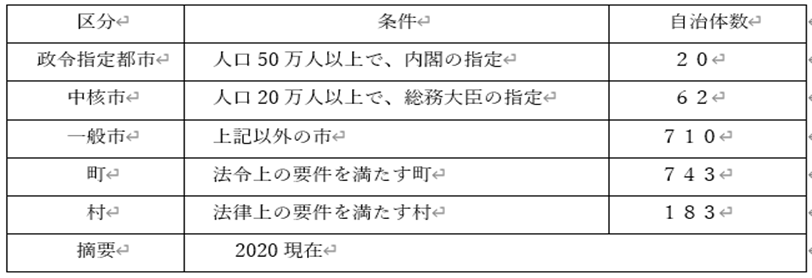

イ 法令上の区分による分類

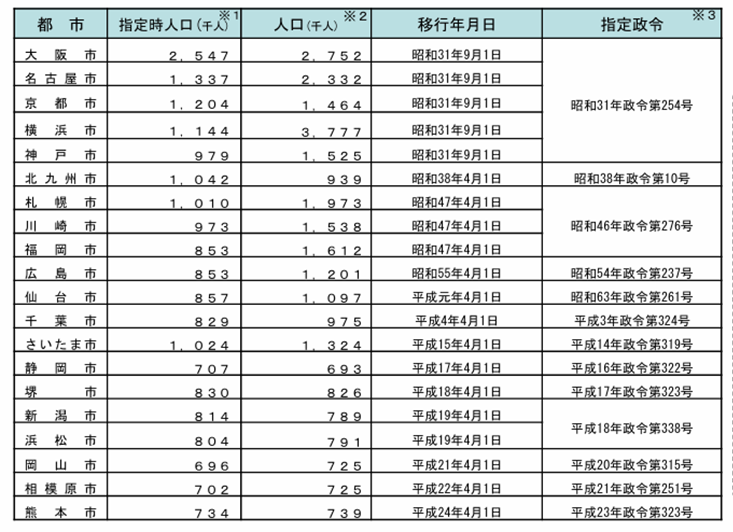

ウ 人口規模による分類

エ 政令指定都市