4 災害応急対策と消防~防災活動の第一次責任者~

災害対策基本法を受け、防災活動の第一次責任者と位置づけられている消防は、「市町村消防を基本」として設計された消防組織で、市町村の消防本部は独立した指揮権を与えられている[1]。

それゆえに、国家的な危機事態となる大規模災害への対処を難しくしている。

(1) 特性

消防は、災害対策基本法を受けて改正された消防組織法に「国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする」[2]と明記されている。

災害対策基本法が「市町村第一主義」を基本原則とし、消防が「防災活動の第一次責任者」と位置づけられる一方、市町村の消防本部は独立した指揮権を与えられているので、消防は市町村長の指揮下にはない。

災害応急対策[3]は、法令又は防災計画に定められ、都道府県知事、あるいは内閣総理大臣への報告が義務付けられている。

- 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示

- 消防、水防その他の応急措置

- 被災者の救難、救助その他保護

- 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育

- 施設及び設備の応急の復旧

- 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他の生活環境の保全及び公衆衛生

- 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持

- 緊急輸送の確保

- 災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置

主要な応急対策は地方公共団体の所掌になる。二番目の項目については消防が、七番目の項目については警察が主たる役割を担うことになる。

(2) 問題点

市町村消防を基本としている消防は、大規模災害への対応には、多くの解決困難な問題を抱えている。

第一に、消防は、市町村消防を基本とする。消防は市町村長が管理しているが、市町村の消防本部には独立した指揮権を与えられている[4]。

都道府県知事は、地域防災計画に基づいて応援部隊と被災地の消防本部とを調整する権限を持っているので、消防応援活動調整本部を設けた場合には、本部員である消防本部長等を通じて指揮することになるだろう[5]。消防庁長官は消防本部に指示する権限しかない。

被災して応援を受ける消防本部にも都道府県にも国(消防庁)にも、他の消防本部を指揮する権限はない。

第三に、消防本部には、全国からの応援部隊を受け入れて、指揮統制する能力や関係機関と連携調整する能力はない。

第四に、市町村等の地域での活動を前提としている組織なので、本来、他地域に応援部隊を派遣するだけの勢力は持っていない。自地域での本来任務を遂行するための勢力を確保しなければならないので、短期間で応援部隊を交代させることになる。応急対策活動時、応援先の消防本部の調整よりも派遣元の消防本部の指揮権が優先され、被災市町村の活動事情に関わらず部隊交代することになる。

第五に、担当地域外に長距離を移動する能力、長期間独立的に活動する兵站能力、情報通信能力、災害に関する多様な情報を処理する能力がない。逆に、これらの能力を整備することは、組織の性格が「市町村消防」とは大きく変容する。すでに変わりつつある。

第六に、最も根本的な問題になるが、大規模災害の場合、被災市町村の消防自体が被災している可能性が大きい。

これらの部隊運用に係る問題点は、例えていえば、自衛隊の中隊レベルの組織に、全国レベルの部隊運用をするように命じているようなもので、改善しようとすればするほど、組織の本来の姿からは異なった形になって行く。

消防は、市町村の行政区域内における火災からの防護と災害等による傷病者の搬送を主要な任務とした組織であり、行政機関も消防組織も十分に機能することを前提に考えられていた。しかし、今、取り挙げなければならない災害は、消防の組織を作った前提を大きく超えた災害である。

阪神淡路大震災のような都道府県の対処能力を上回る大規模災害や東日本大震災のような複数の都道府県の行政区域をまたがる広域大規模災害の再来であり、近年の多くの災害で見られたように市町村の行政機関が機能を失った場合の災害であり、予想されている首都直下地震や南海トラフ巨大地震のような国家的な危機事態となる大規模災害への対処である。

現在の市町村消防の維持を重視するならば、災害への対応には限界がある。

今のまま、国家的な危機事態に通じる災害への対処を重視していくと、市町村消防の本来任務の域を超え、国家的危機事態と市町村消防の、二つの性格が混在した極めて歪な組織になる。

どこまでの危機的な事態を想定するかにもよるが、おそらく十分な対応能力は整備できない。本質的に異なる事態だからだ。その災害に消防組織で対処しようとしている。「させようとしている」と言った方が良いかもしれないところに根本的な問題がある。

国と地方公共団体の役割分担の原則に立ち返って、災害の規模等と危機管理上の重要性に応じた防災の担任区分と消防の役割を見直すべきだ。

(3) 消防の現況

消防、災害対応、傷病者搬送の三機能を持つ消防庁[6]が災害対応の中心的な役割を担う。

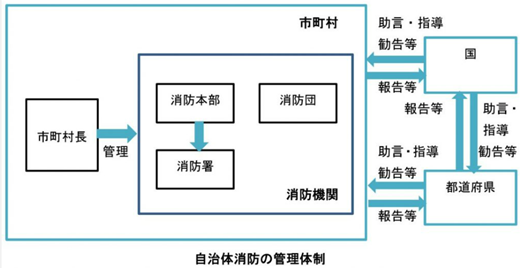

市町村が消防機関を管理し、消防本部が消防(消防団を除く)を指揮(市町村消防の原則)[7]し、国や都道府県は市町村からの報告を受けて助言・指導・勧告等をするが強制力は持たない[8]。

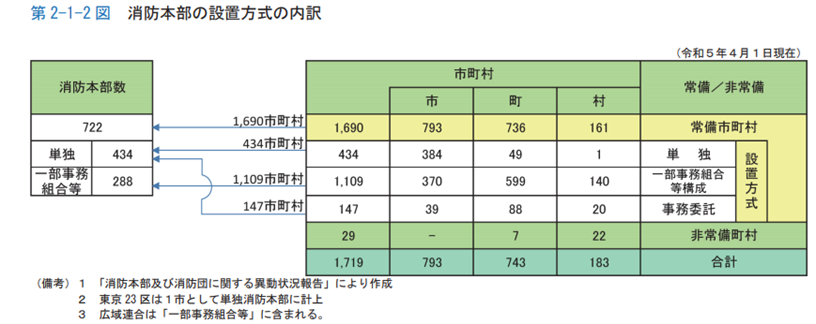

職員数は16万7,861人で722の消防本部がある。近隣自治体の協力体制いわゆる「組合消防」により効率化した結果、全国の1,690市町村のうち単独で消防本部を持っているのは434市町村となり、約1000の市町村は消防本部を持たなくなった。

非常勤特別職の地方公務員である消防団[1]を保有するものの、多くの市町村は住民の生命・財産を守る手段を持たない。[2]

[2] 消防団の概要と位置づけ|消防団 オフィシャルウェブサイト

[1] 消防組織法 第五章 各機関相互間の関係等 第36条他

[2] 消防組織法第1条

[3] 災害対策基本法第五十条

[4] 消防組織法 第五章 各機関相互間の関係等 第36条他

[5] 消防組織法第44条の二

[7] 1.消防の責任は市町村(自治体消防制度) – 消防防災博物館

市町村消防の原則 180117-3-3-ref5.pdf (fdma.go.jp)