5 国家的な危機事態への対処~現状の総括~

(1) 防災(災害応急対策)の責任

災害対策基本法は、都道府県以下のレベルの災害を前提として、地方自治を重視して「市町村第一主義」としている。市町村が行政事務を通じて住民を最も良く把握していることから、災害応急対策[1]の警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示等の役割を重視し、このような位置づけになっている。

市町村は実働組織を持っていないので、災害対応の大部分は関係機関と調整して実施するしかないのだが、災害対策本部(市町村役場)には、関係機関を取り仕切って調整するだけの経験と能力のあるスタッフは揃っていない。防災、危機管理について訓練をする余裕もない。

市町村長は「災害対応の第一義的責任」を与えられている消防を管理している。消防は「市町村消防」を基本とする。一見、市町村長が指揮しているように見えるが、市町村長に指揮権はない。行政が消防の運用に干渉できないように指揮権を独立させているのは合理的であるし、災害対応を理由に消防や救急搬送の業務をなおざりにすることはできないのだから、仕方がないことではある。

消防本部は情報拠点である。せめて災害対応に必要な情報を共有し、何らかの連携が取れるように処置されていれば良いが、消防本部と役所が(同じ場所にあるという意味で)一体化している市町村も、災害に必要な情報を共有できるようにしている市町村も少ない。

市町村が対処できない災害には、都道府県が支援、補完して対処するのだが、政府関係機関の出先機関を調整して束ねるのは難しい。行政区域内の市町村は、市町村の地域特性が異なるうえ、市町村長の防災に対する考え方、理解度、防災意識に大きなバラツキがあるので、一律に扱うことができない。こちらもまとめることは難しい。

都道府県の対処能力を上回る災害に対しては、国が災害対策本部を設けて市町村を支援するが、災害対策本部は常設ではない。危機管理の専門家は養われていない。権限はない。即応度は低い。

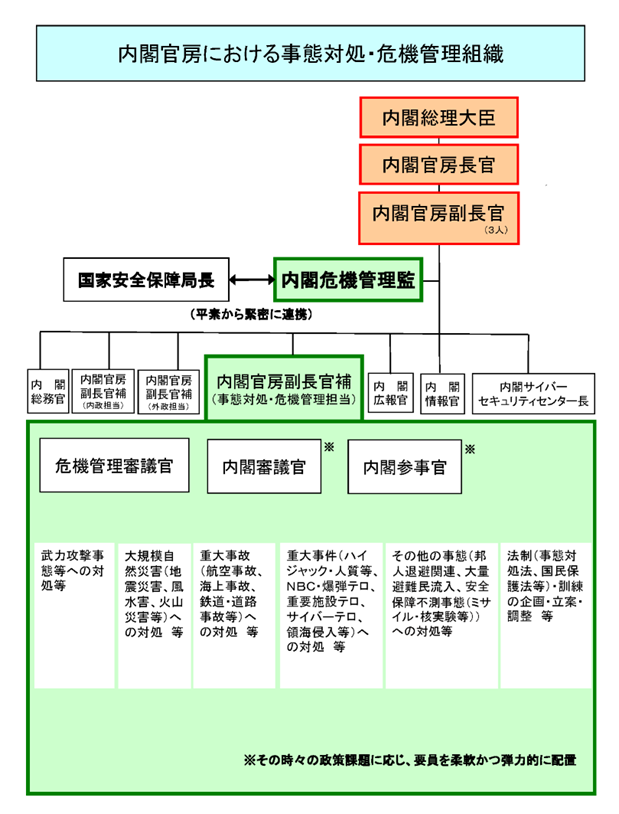

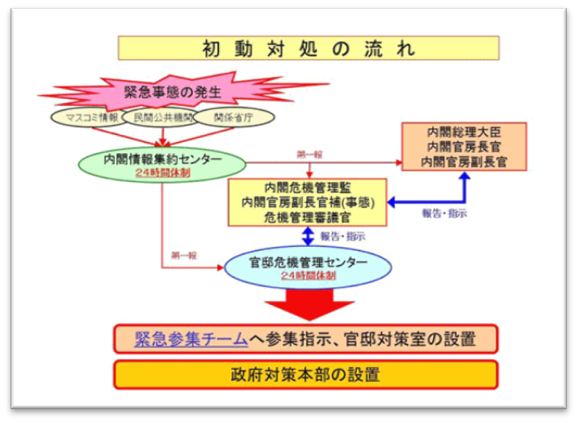

総理大臣官邸内の危機管理センターがあり、24時間体制で緊急事態に備え、事態発生時には、初動対処を実施し、速やかな事態の把握、被災者の救出、被害拡大の防止、事態の終結に向けた対策の協議、政府の対応に関する総合調整等を行っている[2]。

国の責務は、関係機関を調整して被災市町村を支援、補完することで、災害応急対策に直接責任を持つわけではない。権限は極めて曖昧だ。

国家的な危機的事態に対しては、「総合調整」するのではなく、関係機関を「指揮」して対応することを明言すべきだろう。

[1] 災害対策基本法第五十条

(2) 災害応急対策の実働組織

消防は市町村消防、警察は都道府県警察を基本とする。消防にも警察にも、全国レベルでの部隊を運用する能力はない。本来、全国での部隊運用は任務の範疇ではなかったので、全国運用するだけの十分な勢力はない。

都道府県以下の地域の災害に対しては対応可能だが、国家的な危機事態への対応は考えられていなかった。

関係機関は、災害対応を目的として全国運用の能力を逐次、整備して災害に対応しようと努力している。

地方組織である消防も警察も、災害対応能力を整備することにより全国運用が可能な組織になれるのだ。国土交通省は、地方整備局に実働組織を持つことによって地域での部隊運用能力やこれまでにない情報通信能力(情報網)を持つことができるようになった。

災害対応能力の整備が本来組織の存在意義を一段と高め、これまでにない機能を整備するとともに、勢力を確保することができると意識するようになって、各省庁は一段と能力整備に力を入れるようになった。地方自治体には「応援」に対して感謝される。

決して悪いことではない。組織のモチベーションとはそういうものだ。

自衛隊は一元的な指揮で動くが、災害対応で自衛隊が中心的役割を果たすのは、地方自治の原則に反する。市町村消防、都道府県警は、地方自治の枠組み内にあるが、自衛隊はその外にある。だから都道府県知事の要請で出動する。自衛隊中心に災害対策を実施する場合、憲法で非常事態を宣言して行動させることになる。

このような関係機関を総合調整する役割を持つのが国の役割で、災害対策本部がその機能を果たす。国の被災市町村を支援する責務は定められているが、国家的危機事態への対応責任については明らかにされておらず、指揮権については語られない。

これは大きな怠慢だ。

現行法制下、自衛隊、警察、消防他、関係機関の災害対応部隊の運用を総合調整し、指揮統制できるのは国(内閣総理大臣)しかない。

災害対策基本法に代わって、災害の国家的危機事態への対処までを定めた法律と行政組織を速やかに整備すべきだ。

[1] 災害対策基本法第五十条