内閣官房 防災庁設置準備室

7 国家的な危機事態への対処~改善方向の結論として~

(1) 現行制度を継承すべき点

① 地方自治を尊重した制度

② 災害時に果たすべき、地方自治体の行政事務に関する責任

警報・避難等の指示に関する責任、医療関係機関等の調整業務等

③ 「災害対応の第一義的責任」は消防

④ 自主防災組織の基盤となっている消防団等の市町村による管理

(2) 改善方向

① 国と地方自治体の災害対応の役割区分の原則の見直し(対応責任と指揮権を明確化)

ⅰ 地方自治体の責任:市町村、または都道府県の行政区域内の災害

ⅱ 国の責任:複数の都道府県にまたがる災害及び全国に重大な影響を及ぼす災害

② 市町村消防から都道府県消防への転換

災害及び消防本部の実態等を考慮した災害時の消防運用態勢

③ 国家的な危機事態対処責任を明確化(主管省庁の新設)

ⅰ 国の指揮統制能力の充実強化

ⅱ 複数の都道府県にまたがる広域災害を管轄する組織の保持

ⅲ 防災基本計画(防災能力整備)の主要事業の予算要求から実行までの管理

ⅳ 関係機関の危機管理に関する人材育成

④ 大規模災害に対する応急対策の勢力充実及び効率的運用態勢の整備

ⅰ 消防の災害対処のための勢力の充実強化

ⅱ 関係機関の応急対策の連携

⑤ 地方自治体の危機管理能力の充実強化

(3) 結論

ここでは、以下を結論としたい。

消防庁を発展的に解消し、危機管理省(仮)として再編する。

① 危機管理省(仮)は、国家的な危機事態時、関係機関を指揮統制する。

防災関係機関の全国運用は危機管理省(仮)の指揮統制に基づいて実施する。

このため、自衛隊の駐屯地・基地、兵站支援能力等の基盤を拡充、強化し、防災支援基盤として整備する。

② 自治体消防は危機管理省(仮)の一部門として管理する。

消防本部は引き続き、地方自治体の消防、災害対応、救急救護の役割を持つ。

③ 全国を数個の地域に区分し、下部組織として危機管理局(仮)を置く。

災害応急対策に必要な勢力は、専ら消防を充実強化することによって整備する。

④ 防災基本計画に基づき、関係機関の主要な応急災害対策の整備を管理する。

防災力整備から運用までを一元管理する。

⑤ 地方自治体の危機管理に関わる要員を養成、管理する。

⑥ 自衛隊への災害派遣要請は、危機管理局(仮)が行う。

国家的な危機事態への対処は当面の喫緊の課題であり、迅速な改革が求められる。

その一方、災害対策基本法以下において防災を地方自治事務の範疇でとらえていることから、国と地方自治体の役割分担の見直しは、国の省庁再編、地方分権、道州制の導入までを見据えて、幅広い視野で行われるべきだ。

災害対策基本法に基づく「国の総力を挙げて対処するとうたっているが責任の所在は明らかにしない」防災体制は、戦後民主主義の象徴のような制度で、防災だけではなく、日本人の危機管理や安全保障に対する意識に非常に大きな影響を与えてきたと思う。

憲法の適用を停止する非常事態に関する議論を避け、安易に地方自治体に対応を任せてしまい、平時の危機事態に対処する実際的な組織体制を考えることもしなかった。

日常の災害(人に害を及ぼす事態)を考える組織機能を常設しなかったことは、日常生活における危機管理意識を養う場を奪い、危機事態に責任を持って対処する意識を日本社会の中から失わせてしまったと言ってもいいのではないか。

安全保障に対する意識は、日常生活において安全安心を自ら確保しようとする身近な危機意識から養われるもので、国際情勢への認識だけから生まれるものではない。

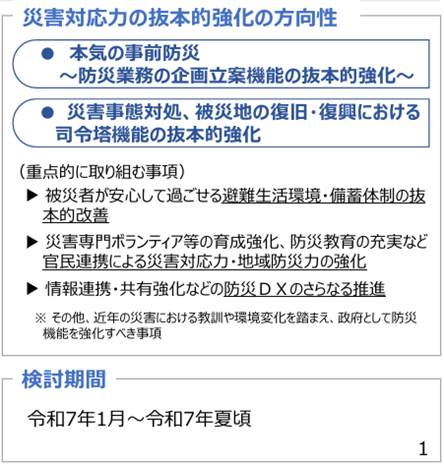

現在、防災庁設置準備が進められているが、災害対策基本法に定められている防災体制の改革は取り上げられてはおらず、防災庁設置アドバイザー会議で重点的に取り組む事項として挙げられているのは、次の三点だ。[1]

① 被災者が安心して過ごせる避難生活環境・備蓄体制の抜本的改革

② 災害専門ボランティア等育成強化、防災教育の充実など官民連携による災害対応力・地域防災力の強化

③ 情報連携・共有強化などの防災DXのさらなる推進

果たして、これが「災害対応力の抜本的強化の方向性」で良いのだろうか。

[1] 防災庁設置準備アドバイザー会議|内閣官房ホームページ