2月

消防の歴史と日本の災害対応体制〈その3〉(7.2.10)

Ⅱ 日本の災害対応体制 自警的な発想から出発し、地域の治安維持機能として役所(消防署)、それを補う形で消防団を整備することにより発展してきた消防は、戦後の昭和時代に骨格が固まった。 地方自治法に基づいて市町村長が防災活動 […]

Ⅱ 日本の災害対応体制 自警的な発想から出発し、地域の治安維持機能として役所(消防署)、それを補う形で消防団を整備することにより発展してきた消防は、戦後の昭和時代に骨格が固まった。 地方自治法に基づいて市町村長が防災活動 […]

(5) 昭和時代(戦後) 戦時体制下の「警防団」は、1947年「消防団」として再出発した。 明治以来警察機構の中にあった消防は、1947年「地方自治法」施行にともない、市町村長が「自治体消防」として消防の組織と運営の管理 […]

Ⅰ 消防の歴史 (1) 江戸時代 「火事と喧嘩は江戸の華」といわれるほど火事も頻繁に発生した江戸時代。 日本の消防組織は江戸時代に始まった。1650年に江戸幕府が武家屋敷の火消組織として、2人の旗本を火消役に任命し、「定 […]

●小惑星・隕石の落下 田舎の地上の光がまったく見えない真っ暗な夜に、星空を眺めていた。 小惑星の衝突というとSF小説のように思ってしまうのだが、数え切れぬほどの流れ星がひっきりなしに流れている。 最近、2025年㋆に隕石 […]

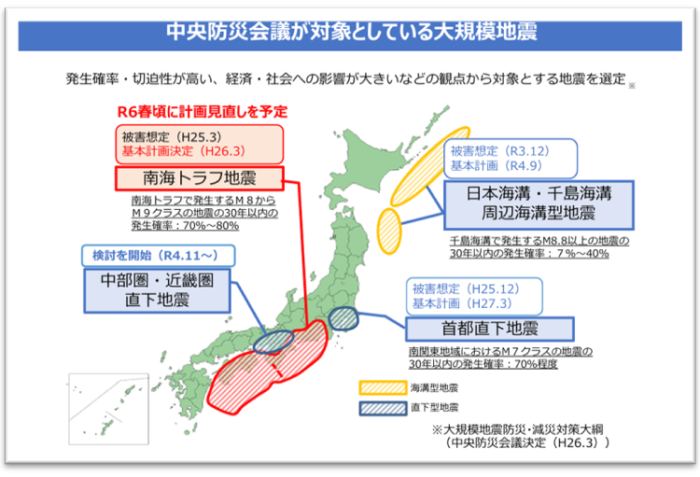

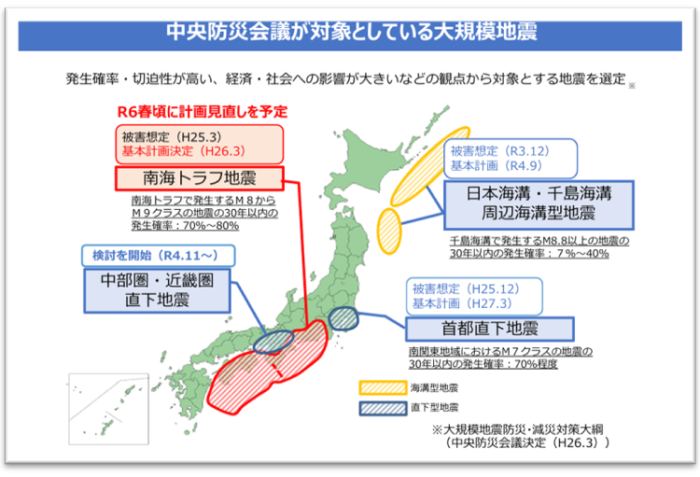

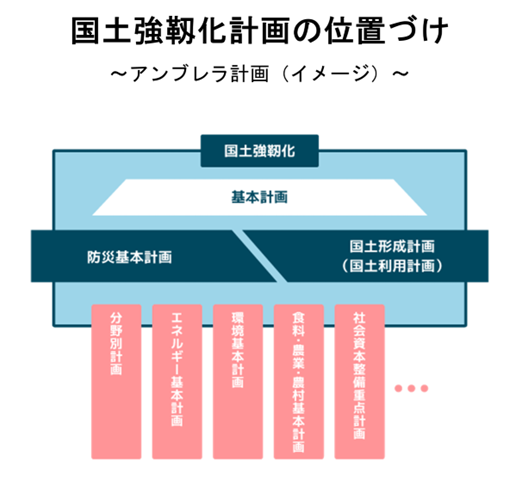

今、国の各種計画の最上位に、「国土強靭化計画」が位置づけられている。 “基本計画”の上位に位置付けられ、傘のように国の計画の全体を覆う“アンブレラ計画”と呼ばれている。 地方自治体には、「国土強靭化地域計画」として整備す […]